原來這就是B型人格:那些自戀、善變、邊緣、反社會的人在想什麼?

〈第1章 關於人格〉

● 定義與類型化

性格決定命運。倘若這句古諺中的「性格」指的就是「人格特質」,那麼後者可就很值得我們去深究了。

那麼,「人格特質」又是指什麼呢?

心理學上對「人格」的定義眾說紛紜,但共通點是指「一個人在面對各種情境時──無論是內在或是外在的──會出現的整套行為模式、認知模式,與情緒模式的總和」。這些模式具有恆常性,即便時光遞移,也不輕易改變;就像指紋一樣,每個人有自己獨特的人格特質,雖然可以分類,卻不會完全相同。

人格具有相當強烈的穩定性,暗中牽引著我們的情緒、認知與行為,讓我們自以為按照意志行事,實際上卻被習慣法則所禁錮。犯下早已犯過千百遍的錯誤、在相同的地方一再跌倒、相信一再出賣自己的人所說的話;然而,人格的穩定性也同樣保護著我們,讓我們在毫無覺察的狀態下做對了某些事,並直覺地避開一些危險。

人格的存在,讓許多成功經驗難以複製,許多人會發現:在名人傳記裡的一些雋永故事,搬到現實卻是災難一場。巴菲特只有一位,索羅斯也只有一位,兩人享譽全球,作風卻大異其趣。你可以分析他們的一生、記住他們說過的每一句話、模仿他們做過的每一件事。然而,一如指紋、虹膜特徵與手掌靜脈分布,你沒有他們的人格特質,所以,在面對瞬息萬變的投資環境時,你仍開啟不了他們的財富大門。

遺憾的是,即便人格的影響力深遠,人們對於自己「人格特質」的了解程度依然相當有限,多數仍停留在「有趣的心理測驗」層面,把人格特質分成優缺點來參考,優點則發揮,缺點則改進。但事實上,人格的影響遠遠超過多數人所能想像。

由於「人格特質」的獨特性太高,所以,研究者一般會把具有相似特徵的人格加以分類,形成所謂的「人格類別」。然而,一涉及到分類,就會有相當程度的主觀因素,偏偏心理學上的人格理論眾多,不同的學說有不同的分類法則;說的直白一點,就是不同學派的人,可能使用相同的名詞,但是要表達的意思截然不同,然後雞同鴨講,爭得面紅耳赤。

為了解決這個問題,美國精神醫學會訂定了一個統一的標準:對於人格特質,只單純描述,不加以解釋;你看見什麼,就記錄什麼,這是人格分類上的一大進步—「現象學基礎上的人格分類」,被制定於《精神疾病診斷準則手冊》第五版(DSM-V)中,為美國、歐洲、紐澳、加拿大等各國所通用,臺灣的健保也是依據DSM-V來制定。

在這「人格分類」底下,一共有三大類人格:

A型人格(ClassA Personality)

B型人格(ClassB Personality)

C型人格(ClassC Personality)

A型人格者的共通性,就是低度社會互動需求(不太需要與其他人互動)、沉浸在自己的內心世界、沒什麼情緒表露。從別人的眼光來看,就是冰冷、疏離、怪異、神祕、不修邊幅、缺乏社會互動、幾乎沒朋友、不在乎別人的看法,也不知道在想些什麼的怪人。這群人的比例相當少,不容易見到;即便出現,大家也很容易自動忽略,視而不見。

C型人格者剛好相反,這群人非常在乎別人對自己的看法,很願意為了別人而改變自己,但也因為太在乎別人的目光了,容易過度緊張,沒有辦法真正做自己。C型人格占了總人口中的絕大多數,實例不勝枚舉,你身旁應該到處都是,說不定你的小主管就是(這類人願意做牛做馬,很容易升遷到中階主管的位置,然後就升不上去了)。

B型人格是一群介於中間的尷尬角色。他們看似很關心別人,其實在意的是別人眼中的自己,如果與自己無關,就會很戲劇化地變得冷漠。他們時而樂觀正向,時而沮喪悲觀,心情變化極快。原本開開心心的,卻可以只為了一件很小的事情,突然變得暴跳如雷;或者反過來,當人們都陷入情緒低潮時,他們又如點燃的煙火,激勵大家突破難關。多變、易變、難以預測、情緒化;講起話來頭頭是道、態度浮誇、無法捉摸,實際上能做到的卻很少,前後行為往往不一致,而且很會講幹話,是人們常給B型人格者的評語。在相處上,B型人格的人通常頗為親切,並不難接近,但交往久了就會發現:彼此之間彷彿有個無形的屏障,怎樣都無法更靠近,難以深交。正所謂「相交滿天下,知心有幾人」,長期的孤獨感是B型人格的特點之一。這類人的生命際遇差異極大,有人得意,有人落魄,在受眾人膜拜與通緝犯之間擺盪,甚至在事業巔峰時走上絕路也不奇怪。

我們只要記得兩件事:第一,「人格特質」有如指紋一樣,每個人都有;「人格類別」是研究者從諸多人格特質中歸納出來的結果,不代表你我必然屬於其中一類—許多人根本難以歸類。第二,美國精神醫學會制訂DSM-V雖然是為了精神疾病而分類,但它也清楚說明,光是符合其中一些要件,只能算是傾向(trait),不代表已經是違常(disorder);事實上,具有A、B、C三型人格傾向(personality trait)的人,遠比人格違常(personality disorder)多很多。原則上,本書所討論的均為有「傾向」的健康人士,如果討論到「違常」,一定會標示清楚,請讀者不要隨便對號入座,輕率地認定自己或別人罹患「人格違常」(或稱「人格疾患」)。

● 為什麼要專注在B型人格?

在A、B、C三大人格類型當中,B型人格本身就是一種非常奇特的人格類型,對於社會的影響之巨大,遠超過其人數比例,卻又普遍被社會大眾所忽視。

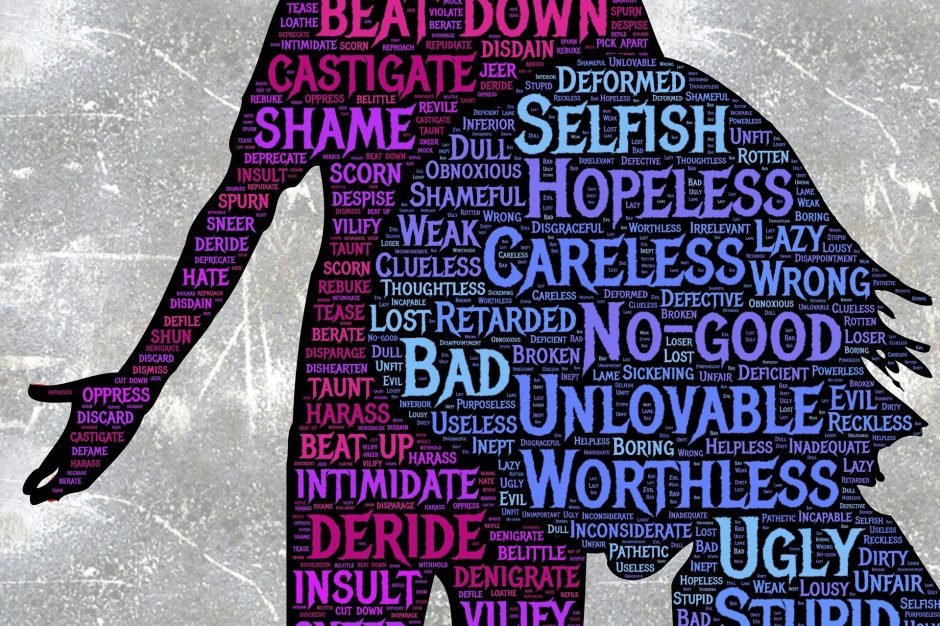

社會上大多數人對B型人格特有的細膩思考、多愁善感、自我中心、憑感覺做事、容易不耐煩等特質感到不耐。倘若只帶有一點點B型人格特質還沒關係;如果特質已經非常明顯,達到「人格傾向」的程度時,就不容易被社會所諒解,甚至會遭到標籤化與或多或少的排斥;再加上B型人格者本身無法袒露自己、無法與人深交,也不容易表達自我、讓別人認識,吃了悶虧也沒辦法說出來,使得在某種意義上,B型人格是個憂鬱症或精神官能症的溫床;更糟糕的是,B型人格者不只自己痛苦,也會把身旁親友給拖下水。事實上,B型人格偏差嚴重到一定程度時,當事人可能會喪失自我覺察。不少B型人格疾患之所以被發現,並不是患者本身自願就醫,而是家屬受夠了他們的情緒,連自己都搞到生病了,才在就醫的時候,間接發現當事人的人格問題。反倒是患者自我感覺良好,一點也不覺得自己需要治療。

然而,上述畢竟是特例。一般的B型人格傾向者內心往往是痛苦的,就算知道自己的做法會造成其他人的困擾,也不知道該怎麼辦,更不知道該向誰求助。由於目前社會對B型人格普遍缺乏敏感度,因此,大多數人都被當成憂鬱症患者來治療,吃了一堆不見得有必要吃的抗憂鬱劑,但「人格問題」還是存在,所以「病情」仍然沒有改善,家屬也只好咬緊牙根、繼續容忍這位看起來不像病人的「病人」宣稱自己「有病」。

就這樣,一群不是憂鬱症的憂鬱症患者每年吃掉健保無數抗憂鬱藥物,想治療自己的特殊人格特質;然而因為他們打從一開始就不是憂鬱症,所以「憂鬱症」永遠也治不好。卻沒人想過:只要透過自我覺察、反覆練習與邀請親朋好友一同協助,人格特質是有可能改善的。倘若能正視B型人格存在的事實,對於減輕健保的財務負擔、改善全民的心理健康,連同減低親友們的身心壓力,影響不可謂不小。

把這群人從「不被了解、孤獨寂寞沮喪難過,吃了再多藥也不會好,成天被身旁親友懷疑是不是在裝病」的痛苦深淵中釋放出來,還給他們一個公道,並認清真正問題的本質在於B型人格與主流社會的衝突,同時提供一個真正有效解決問題的方案,就是本書的目的。

面對憂鬱症,我們可以上網查量表,可以到門診看醫生,萬一不幸罹患憂鬱症,醫師有幾十種抗憂鬱劑可以使用;倘若預算夠,還能選擇心理治療。重點是,憂鬱症患者只會想傷害自己。不會惡意加害別人(如果會,那你遇到的應該是位被當成憂鬱症的人格違常患者)。

然而,面對B型人格,情況就截然不同了。承受人格問題的人們本身固然痛苦,需要我們的協助;但隨著人格偏差越來越嚴重,他們對於旁人造成的傷害也越來越巨大,卻不覺得自己有什麼問題,更不願意就醫。這讓我們陷入兩難:到底是要教會大家怎麼防備來自B型人格違常患者的傷害,還是寫一本讓B型人格者能夠自救、旁人也懂得怎麼協助他們的書?

有一個看似合理的做法:以人格偏差的嚴重度做切割,一方面協助輕微的B型人格傾向者,同時預防嚴重B型人格違常者的破壞性。但問題是,改變動機的強弱不一定跟症狀嚴重度有關,嚴重的人格違常患者也可能有所自覺,想改變自己糟透了的行為模式。

讓我印象深刻的,是曾有一位人格違常的個案帶著很絕望的表情前來:「我到書局找資料想自救,結果看到的全是教人怎麼提防我這種人的書!」

因此,我決定將書寫依「當事人的態度」一分為三:在問題不嚴重、當事人有意願要改變的情況下,我們提供自救與他助的辦法;在問題嚴重、但當事人仍有意願要改變的情況下,我們提供尋求專業協助的方法;在問題嚴重、且當事人毫無改變意願的情況下,我們提供其他人自我保護的技巧。

最終的目的,還是在於讓大家熟悉「B型人格」這個潛在的心靈亂源,從根本解決日益增加的憂鬱症與精神疾病潛在患者。

〈第2章 B型人格的內心世界〉

● B型人格的基本架構

B型人格是一種大分類,由下列四種子人格所組成:

一、自戀型人格(Narcissistic personality)

二、戲劇型人格(Histrionic personality)

三、反社會型人格(Antisocial personality)

四、邊緣型人格(Borderline personality)

所謂的「子人格」,就是當事人除了符合B型人格共有的特質之外,還多加上這個子人格專屬的特質。

一般來說,在正常而健康的人身上,如果出現了某種人格特質,但還沒達到疾病的程度,我們就會在上述名詞後面加上一個「傾向」,例如「自戀型人格傾向」,簡稱NPT。這意味著這個人可能比較固執、不懂分享、長期感到自己不被了解、容易感嘆懷才不遇;但不至於嚴重影響自己或別人的生活,造成社會職業功能的障礙。當然,其他子人格也各自有他們的專屬特質,其名稱跟縮寫如下:

一、自戀型人格傾向(Narcissistic personality trait),簡稱NPT

二、戲劇型人格傾向(Histrionic personality trait),簡稱HPT

三、反社會型人格傾向(Antisocial personality trait),簡稱APT

四、邊緣型人格傾向(Borderline personality trait),簡稱BPT

無論是NPT、HPT、APT還是BPT,都是屬於「B型人格傾向」的一種,是正常的人格類別,不能算是疾病,各有優缺點。我們在後續的討論中主要在談的,就是怎麼消除各自的缺點,並凸顯專屬的優點,以達到當事人與社會之間的和諧共存,也就是「適應」,而這也就是治療人格問題的最終極目的。

延續前面的例子,倘若當事人的人格表現已經嚴重到干擾到別人,或造成自己與別人的痛苦,例如天天與鄰居吵架鬧事、每日借酒澆愁、爬上十樓陽臺大喊沒人在乎他的感受……等等,便已經符合診斷條件。這時,我們會在字尾加上另一個詞「違常」,正式昭告世人:這已經是一種精神疾病,患者必須接受治療,而親朋好友也得學會怎麼應對—在保護自己的前提下,對他伸出援手。

舉例來說:自戀型人格違常,簡稱NPD。一般來說,專業人士看到這個縮寫,就會心中一緊,知道接下來可能要面對一名傲慢無禮、缺乏同理心、出言不遜、處處質疑治療方式的棘手病人。

跟「人格傾向」一樣,其他三種子人格也會有各自的專屬症狀,其名稱與縮寫如下:

一、自戀型人格違常(Narcissistic personality disorder),簡稱NPD

二、戲劇型人格違常(Histrionic personality disorder),簡稱HPD

三、反社會型人格違常(Antisocial personality disorder),簡稱APD

四、邊緣型人格違常(Borderline personality disorder),簡稱BPD

在醫界,消耗精神醫療資源最嚴重的,非「邊緣型人格違常」莫屬,事實上,我還在住院醫師受訓的時代,醫院病房的病患清單中,偶爾會看到有人被標註上「BPD」這個字眼,而所有的工作人員也都明白,隨時要小心這些患者鬧事。

基本上,人格具有恆定性,除非遇到重大創傷事件或腦傷等生理性傷害,否則不太容易改變,所以,B型人格傾向者並不會因為沒有得到治療,而逐漸惡化成「B型人格違常」,這點倒是可以放心。雖然兩者都有B型人格的特質,但是由於程度上的不同,我們可以把他們視為不同的兩種人,各自有各自的問題要解決。

通常,B型人格者在未到達病態的時候,不一定會固定出現哪一種子人格,而是會隨著時間與情境轉換,甚至是四種子人格同時出現;而在臨床上,就算已經達到病態(例如「自戀型人格違常」),患者身上還是有可能出現其他三種子人格的跡象。

因此,有不少臨床醫師不喜歡直接使用子人格的概念,而傾向於使用「B型人格」來描述人格問題,然後把NPT/HPT/APT/BPT視為B型人格的四個面向。

無論如何,在我們更進一步去了解這四大類子人格前,我們得先對B型人格的特質有足夠深入的理解,明白貫穿整個B型人格之間的共通特性,之後在討論個別子人格時,也就能明白為什麼專家們會將這四個看似不相干的人格類型放在一起,還給它們共同的「B型人格」稱號。

以下,我們就要開始解析,B型人格者的腦袋裡,到底發生了什麼事?

● 失控的情緒

B型人格最核心的特質,就是「情緒」具有相當高的不穩定性,甚至會徹底失控,不受外在環境所影響。

這與常態相反。對大多數人而言,「情緒」是穩定的,除非受到環境或其他因素(例如內分泌)影響,否則不會無緣無故改變。例如:你最近情場得意、有升遷機會、家人和樂、朋友都挺你,那麼你的心情自然愉快;如果最近感情破裂、升遷無望、鬧家庭革命、朋友跟你絕交,那麼心情的沮喪不在話下。總之,情緒是好是壞,都必然有其原因。

對於B型人格者而言,上述的過程剛好相反:心情好的時候,笑口常開,做事勤快,也善於做人,結果情場得意、冒出個升遷機會、家庭和樂、朋友相處融洽;心情不好的時候,整天板著一張臉,遇到一點小事就發飆,拖延怠惰、無視他人存在,無論職場、情場、家庭或朋友關係都跌到谷底。此時,「情緒好壞」是不必有原因的,更荒謬的是,心情好壞才是決定人生際遇與前途發展的重要因素。

如果說,人生是一艘船,理性是舵,情緒是羅盤,心情的好壞引領著人類航向讓自己過得更快樂的地方。那麼,B型人格的情緒羅盤一定是壞了,要不是受到海底大量磁鐵礦的干擾,就是遇到了外星人。它轉它自己的,不管經度,不管緯度,不管航道,不合邏輯。此時,儘管B型人格者再怎麼努力掌握住理性的舵,也是沒有用的。這艘船是否能平安航行下去,真的只能靠運氣。

運氣不好的時候,B型人格者就像隻唱衰的烏鴉,明明局勢大好,他偏偏悲觀以對;他的心情有如黑洞,再多捷報傳來,這個黑洞都沒有被填平的跡象,只能不斷消耗同伴們的信心。

如果真的要分析B型人格者的情緒走勢,某種程度倒是可以引用華爾街股市來做為比喻。B型人格者的心情就像股價指數,而環境因素就像經濟表現。正如華爾街的一句俗諺所說的:「行情總在絕望中誕生,在半信半疑中成長,在憧憬中成熟,在充滿希望時毀滅。」股價指數永遠跑在經濟表現之前,當環境因素有可能改善時,股價指數已經上漲了;等到經濟表現確定變好時,股價卻又已經來到高檔,差不多要崩盤了。B型人格者的敏感度太高,對於細微的環境變化往往反應過度,但自己卻未必能覺察。當局勢有好轉跡象,B型人格者的情緒早在第一時間就大幅上揚,但環境尚未出現實質變化;等大家都充滿希望時,B型人格者反而崩潰了。光是時間落差,就足以讓B型人格者的情緒顯得突兀而反常。再加上現實生活中總是充滿了各式謠言、假訊息、無法驗證的臆測等諸多不確定性,被B型人格者的過度敏感放大後,更難以理解是什麼在影響他們的心情。

這個特質為四種子人格所共享,但表現方式不太一樣。在反社會型人格者身上的表現是相當深沉的,個案往往缺乏表情,顯得冷靜而沉著,但這個「缺乏表情」正好暴露了個案企圖壓抑的強烈情緒。在邊緣型人格者身上則剛好相反,不但情緒波動特別大,而且轉折非常快,難以預測下一秒鐘會發生什麼事情。戲劇型人格者會明顯誇大情緒,有時還會帶有一點表演性質;跟邊緣型人格者不同的是,你能看得出來那一絲刻意誇大的企圖。自戀型人格者的情緒往往在極度自大與極度自卑之間擺盪,呈現出來的就是自我滿足、自我懷疑、懷疑別人貶低自己、對自己不滿、憤怒、被害感等情緒漩渦,在裡頭一直轉圈圈,周而復始。

B型人格是人格的一種,未必是病。情緒固然會失控,也可能因此嚴重影響生活,甚至斷送前程、喪失友誼,或導致家庭失和,但還不至於做出像雙極性情感疾患症患者會出現的誇張行為,例如明明是去買早餐,卻買了預售屋,或無端到馬路中央指揮交通;就算嚴重到「B型人格違常」(已經是疾病程度),行為也可能很脫序,但還是不會像雙極性情感疾患般喪失理性。然而B型人格延續的時間相當長,從青春期末期人格逐漸成型後就很難改變,通常會延續一輩子,正如古諺所說的「江山易改,本性難移」,不能寄望以長期服藥來控制(實際上,也沒有B型人格疾患的特效藥)。治療的目的以增進當事人的覺察能力與自我控制,讓B型人格者能跟社會和平共存,甚至是發揮人格優點為原則。

● 眼裡全是自己

千萬不要從字面上解釋「眼裡全是自己」這句話,誤以為B型人格者非常自私;事實上正好相反!這句話可以有多重解讀,從第一層解釋來看,眼中所見全是自己,換句話說,每個別人都是自己,也就是B型人格者把「別人」當成了「自己」;那麼,別人的事就是我的事;別人遭遇問題,就是我遭遇問題,我責無旁貸要幫忙(事實上,他幫的還是自己)。

所以,B型人格者表面上是很友善、很有親和力的,特別是戲劇型人格者,你會覺得他熱心過了頭。儘管有那麼一點作秀的成分在,但無論如何,他們是主動積極助人的;甚至連反社會型人格者可能也如此,只是會有種「既幫你,同時又玩弄你」的感覺。邊緣型人格者的反應會有點膽怯,一副「我想幫你,又怕自己能力不足」的模樣。比較特別的是,自戀型人格者在這方面非常極端:如果他的狀況好,助人會讓他更加自我感覺良好,可以讓他陶醉在「為天下立心、為生民立命、為往聖繼絕學、為萬世開太平」的情懷裡;當他狀況不好,他就會意志消沉,就算只是跟他借個二十元買飲料解渴,他也可以感傷「世衰道微,人性軟弱」很久。

乍聽之下都很誇張、匪夷所思,甚至很好笑,但是,不要忘記一件事:B型人格者很容易活在自己內心的世界,所以,實際付諸行動的部分與他的內心戲相比,只不過是冰山一角。正常狀態下,不太有機會見到一個瘋瘋癲癲的B型人格「患者」對你做出這些誇張反應,所以你也不知道原來對方的腦袋裡已經閃過這麼多念頭。